Jallianwala Baag Hatyakand: भारत का स्वतंत्रता संग्राम अनेक क्रांतिकारी घटनाओं और आंदोलनों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी हृदयविदारक और क्रूर होती हैं कि वे भारतीय जनमानस की आत्मा को झकझोर देती हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ Jallianwala Baag Hatyakand न केवल एक भयानक त्रासदी थी, बल्कि यह ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के अत्याचार और निर्दयता का प्रत्यक्ष प्रमाण बन गया। इस Jallianwala Baag Hatyakand ने भारतीयों को उनकी गुलामी की सच्चाई से अवगत कराया और स्वतंत्रता प्राप्ति की आकांक्षा को जन-जन तक पहुंचा दिया। इतिहासकारों के अनुसार, Jallianwala Baag Hatyakand भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का वह निर्णायक मोड़ बना जिसने आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी की लड़ाई में और अधिक संगठित और दृढ़ बना दिया।

Table of Contents

Jallianwala Baag Hatyakand

अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ यह जनसंहार एक भयानक त्रासदी साबित हुआ। इस घटना ने भारतीयों को गुलामी की कठोर सच्चाई से अवगत कराया और स्वतंत्रता प्राप्ति की आकांक्षा को जन-जन तक पहुंचा दिया। Jallianwala Baag Hatyakand केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदलने वाला निर्णायक मोड़ बना। इस लेख में हम Jallianwala Baag Hatyakand की पृष्ठभूमि, घटनाक्रम, प्रभाव और आज के संदर्भ में इसके महत्व पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे।

रॉलेट एक्ट: उत्पीड़न की नींव

प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों की चर्चा हो रही थी, तब भारत में ब्रिटिश हुकूमत ने उल्टी दिशा में कदम बढ़ाया। 1919 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ‘रॉलेट एक्ट’ (Anarchical and Revolutionary Crimes Act) ने सरकार को यह अधिकार दे दिया कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के हिरासत में रख सकती है। इस कानून के तहत लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था और उन्हें महीनों तक जेल में बंद रखा जा सकता था।

यह कानून स्पष्ट रूप से भारतीयों के नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के विरुद्ध था। महात्मा गांधी ने इस कानून का कड़ा विरोध किया और देशव्यापी ‘रॉलेट सत्याग्रह’ की शुरुआत की। इसका प्रभाव पंजाब में विशेष रूप से तीव्र रहा, जहां जनता पहले ही राजनीतिक दमन और असमानता से परेशान थी। अमृतसर में जन असंतोष तेजी से बढ़ रहा था, और अंग्रेज अधिकारियों ने इसे बलपूर्वक दबाने का निर्णय लिया।

अमृतसर की स्थिति और बैसाखी का दिन

13 अप्रैल 1919 को पंजाब में बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था। यह पर्व विशेषकर किसानों और सिख समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग एकत्रित हुए थे—कुछ बैसाखी का उत्सव मनाने आए थे तो कुछ रॉलेट एक्ट के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने। सभा पूरी तरह शांतिपूर्ण थी और लोग महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना रहे थे।

जलियांवाला बाग एक छोटा सा मैदान था जो चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। इसमें प्रवेश और निकास का केवल एक ही संकरा मार्ग था। इस स्थल की बनावट ऐसी थी कि एक बार अंदर जाने के बाद अचानक किसी संकट की स्थिति में बाहर निकलना कठिन था। यही स्थल कुछ ही क्षणों में भय और मृत्यु का प्रतीक बन गया।

जनरल डायर की अमानवीय कार्रवाई

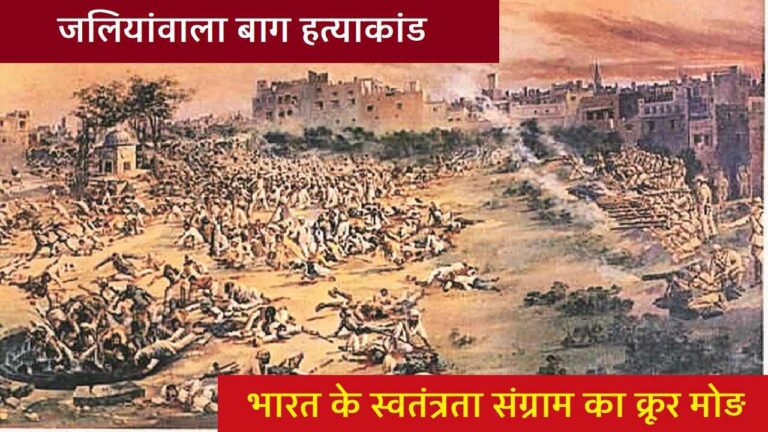

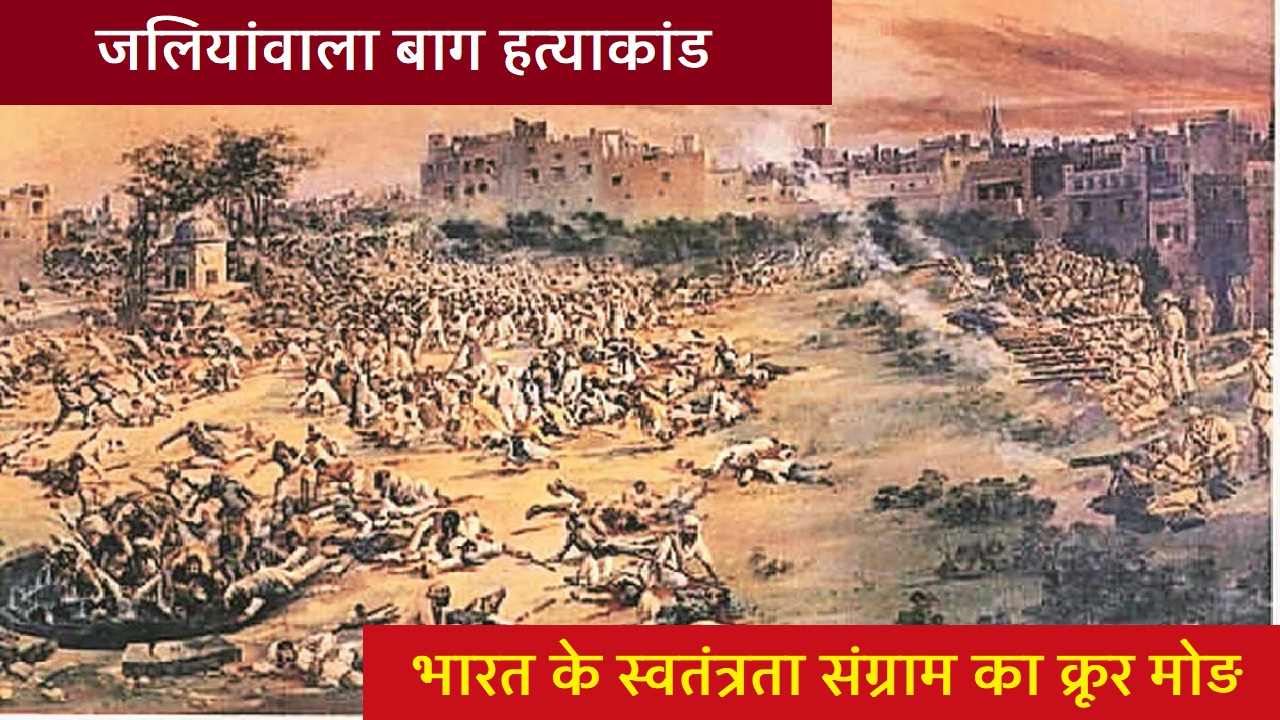

ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को जब इस सभा की जानकारी मिली, तो उसने इसे ‘राजद्रोह’ मानते हुए इसे कुचलने का निश्चय किया। वह अपने 90 गोरखा और बलूच सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग पहुंचा और बगैर किसी चेतावनी के सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने बाग के एकमात्र निकास द्वार को बंद कर दिया और मशीन गनों से निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं।

लगभग दस मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1100 से अधिक घायल हुए। लेकिन कई स्वतंत्र रिपोर्टों के अनुसार वास्तविक मृतकों की संख्या 1000 से अधिक थी। कई लोग गोलियों से बचने के लिए बाग में स्थित कुएं में कूद गए, लेकिन वहां दम घुटने या दबने से उनकी मृत्यु हो गई। उस दिन की चुप्पी और चीखें आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर दर्ज हैं।

घटना के बाद का जनआक्रोश और आंदोलन की दिशा

जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर जैसे ही फैली, पूरे भारत में क्रोध और दुःख की लहर फैल गई। लोग स्तब्ध रह गए कि एक शांतिपूर्ण सभा पर इस प्रकार की नृशंसता कैसे की जा सकती है। महात्मा गांधी, जो उस समय तक ब्रिटिश शासन के प्रति नरम रवैया रखते थे, इस घटना के बाद पूरी तरह से असहयोग आंदोलन के पक्षधर हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के साथ सभी प्रकार के सहयोग को समाप्त करने का आह्वान किया।

रवींद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी ‘नाइटहुड’ की उपाधि लौटा दी। देश भर में छात्रों ने स्कूल-कॉलेजों का बहिष्कार किया, वकीलों ने अदालतों से दूरी बना ली, और ब्रिटिश वस्तुओं का जलाया जाना आम हो गया। यह घटना स्वतंत्रता संग्राम को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि जनसामान्य का व्यापक जनांदोलन बनाने का माध्यम बनी।

हंटर कमीशन और न्याय का अपमान

ब्रिटिश सरकार ने बढ़ते जनविरोध को शांत करने के उद्देश्य से एक जांच आयोग गठित किया जिसे ‘हंटर कमीशन’ कहा गया। इस आयोग ने जनरल डायर से पूछताछ की लेकिन उसे कोई दंड नहीं दिया गया। केवल उसे समय से पूर्व सेवानिवृत्त किया गया। इंग्लैंड में डायर को कुछ वर्गों ने ‘पंजाब का रक्षक’ कहकर सम्मानित भी किया। यह भारतीयों के लिए एक और बड़ा अपमान था।

यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि सत्ता और औपनिवेशिक शासन की रक्षा के लिए है। इस घटना ने लोगों में न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की भावना को और प्रबल किया।

उधम सिंह का प्रतिशोध

इस हत्याकांड के समय एक युवा भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह बाग में मौजूद थे। उन्होंने इस वीभत्स दृश्य को अपनी आंखों से देखा और तभी अपने मन में प्रतिशोध की ज्वाला जगा ली। वर्षों बाद, 13 मार्च 1940 को, उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओ’ड्वायर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ओ’ड्वायर ही वह अधिकारी था जिसने डायर को कार्रवाई की अनुमति दी थी।

उधम सिंह को गिरफ्तार किया गया और लंदन में 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। उनका बलिदान भारतीय क्रांतिकारियों की दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रतिज्ञा का प्रतीक बन गया। उन्हें ‘शहीद-ए-आजम’ के रूप में सम्मानित किया गया और उनकी वीरता आज भी लोगों को प्रेरणा देती है।

स्वतंत्रता के बाद का जलियांवाला बाग

भारत की स्वतंत्रता के बाद जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया गया। आज भी वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। वह कुआं सुरक्षित है जिसमें लोग जान बचाने के लिए कूदे थे। सरकार ने यहां एक संग्रहालय और स्मृति भवन बनवाया है जिसमें उस समय की घटनाओं से संबंधित चित्र, दस्तावेज़ और लेख संरक्षित किए गए हैं।

यह स्थान केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि यह राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। हर वर्ष लाखों लोग यहां श्रद्धांजलि देने आते हैं। यह स्थान हमें बार-बार याद दिलाता है कि आज की स्वतंत्रता कितने बलिदानों के बाद प्राप्त हुई है।

इतिहास में इसका स्थान और दीर्घकालिक प्रभाव

जलियांवाला बाग हत्याकांड केवल एक रक्तरंजित घटना नहीं, बल्कि यह औपनिवेशिक शासन की नैतिक विफलता का प्रतीक बन गया। इसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, जिसमें केवल सुधारवाद नहीं, बल्कि निर्णायक संघर्ष की भावना शामिल थी। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उत्प्रेरक सिद्ध हुई। इसने भारत के सभी वर्गों को एकजुट किया और अंग्रेजों की नीति ‘फूट डालो और राज करो’ को कमजोर किया।

इस घटना का दीर्घकालिक प्रभाव यह रहा कि इससे भारत के राष्ट्रीय नेताओं को यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सरकार अहिंसात्मक सुधारों से नहीं झुकेगी। इसी विचार ने बाद में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया।

महत्वपूर्ण लिंक – Jallianwala Baag Hatyakand

| Wikipedia ( Jallianwala Baag Hatyakand ) | Click Here |

| Home Page ( Apna India ) | Click Here |

निष्कर्ष – Jallianwala Baag Hatyakand

Jallianwala Baag Hatyakand भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा अध्याय है जो न केवल भारतीयों की पीड़ा और शौर्य का प्रतीक है, बल्कि यह विश्व इतिहास में उपनिवेशवाद के काले अध्याय के रूप में भी दर्ज है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता।

आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि हम उन शहीदों के बलिदान को याद रखें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें यह आज़ादी दिलाई। Jallianwala Baag Hatyakand न केवल इतिहास है, बल्कि यह चेतावनी भी है कि यदि सत्ता में अहंकार और निर्दयता आ जाए, तो वह मानवता को कैसे कुचल सकती है।

यह स्थल हमारे वर्तमान और भविष्य को दिशा देने वाली प्रेरणा है, जो हमें सतर्क, सजग और जागरूक रहने का संदेश देता है। Jallianwala Baag Hatyakand हमें हमेशा याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की कीमत बलिदान और संघर्ष से चुकानी पड़ती है। Jallianwala Baag Hatyakand |